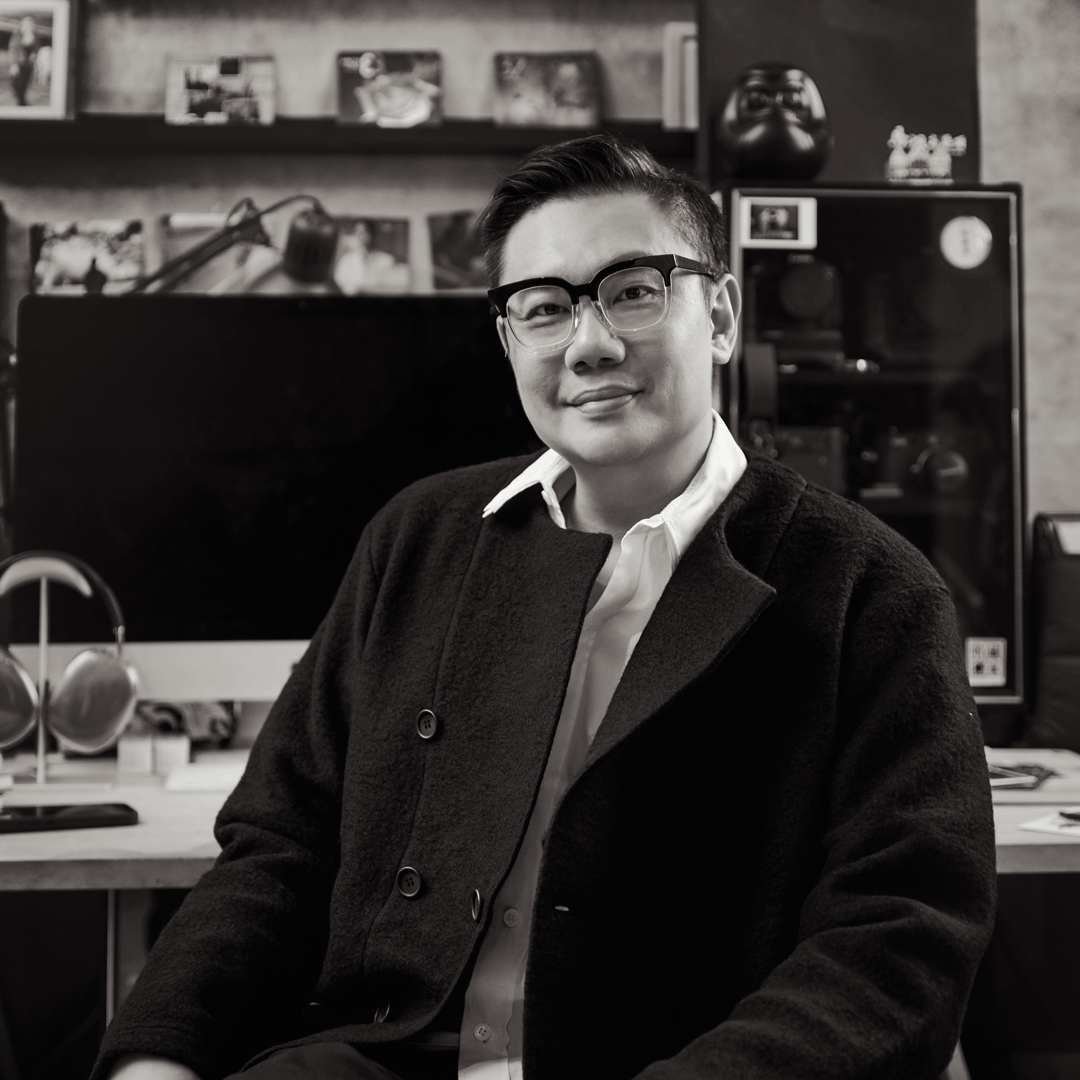

作家、講者、製作人

焦元溥

倫敦國王學院(King’s College, London)音樂學博士,大英圖書館愛迪生研究員;著有《樂之本事》、《聽見蕭邦》與《遊藝黑白―世界鋼琴家訪問錄》(中、日文版)等專書十餘種。近期製作並主講SAT. Knowledge/ 聯經「故事、聆賞、生活―焦元溥的 37 堂古典音樂課」。曾獲臺灣金鐘獎最佳非流行音樂廣播節目獎(2013),並以《樂讀普希金》獲金曲獎傳統藝術類最佳專輯製作人(2022)

獨具風格,從來不是某一時代的專屬

看了這期雜誌各式各樣的酷哥,不知道各位覺得如何呢?自信有才,當然不是二十一世紀的專屬。即使是現今被冠上「古典音樂」的作曲家,也可以活得很有特色,酷到以今日眼光來看,一樣令人驚奇。

獨具風格,從來不是某一時代的專屬

看了這期雜誌各式各樣的酷哥,不知道各位覺得如何呢?自信有才,當然不是二十一世紀的專屬。即使是現今被冠上「古典音樂」的作曲家,也可以活得很有特色,酷到以今日眼光來看,一樣令人驚奇。

蕭邦:不愛開音樂會的鋼琴作曲家

大概很少人會把蕭邦(Frédéric Chopin,1810-1849)和特立獨行畫上等號,畢竟他實在太出名,作品如雷貫耳。但大受歡迎,不表示不酷。事實上蕭邦的Cool,正表現在他的冷,刻意和群眾保持距離。他曾告訴李斯特,即使每次演出都為他賺進巨額財富,他就是不適合音樂會,因為「群眾急切的呼吸讓我窒息,好奇的打量讓我癱瘓,陌生的臉孔讓我無言。」「他不要任何海報也不要任何人談論此事。」喬治桑(George Sand,1804-1876)則這樣描述她緊張的情人:「蕭邦擔心好多事,擔心到我乾脆建議他燭光或聽眾都不要,在一架無聲鋼琴上演奏算了。」這不想那不願,以致若不計私人演出,蕭邦開過的公眾音樂會,終其一生竟只有三十場左右。對於一位具有高深演奏技巧,對鋼琴瞭若指掌,而且又幾乎專為這個樂器寫作的作曲家而言,這簡直匪夷所思。得了便宜還賣乖,偏偏這乖還大家都買,這就是蕭邦,一個很難稱得上涉入任何創作主義與藝術風潮,最後卻影響全世界的冷眼旁觀者。

阿爾康:大大隱於市的絕世高人

蕭邦完全知道自己的才能,嘴巴也難得說好話,因此當他在1838年居然和比他小兩歲的法國作曲家、鋼琴家阿爾康(Charles-Valentin Alkan,1813—1888)一起演奏後者改編的貝多芬交響曲,那還真不是件小事。蕭邦顯然對他甚為看重,不然不會把自己未完成的鋼琴教學法手稿,指名阿爾康繼承,希望他能完成。只是阿爾康1839年就退出舞台,1844年雖然復出,卻因蕭邦過世,加上爭取巴黎音樂院鋼琴系主任未果,灰心之下於1853年再度退隱,到1873年才又復出。他一生未婚,住在大都會巴黎,卻不太和人來往,李斯特就說阿爾康擁有他所知道最優秀的技巧,但更喜歡隱士的生活。在遠離公眾的日子裡,他研究音樂也研究宗教,尤其鑽研自己所屬的猶太教與法典,寫下許多艱深刁鑽又閃爍靈光,至今令鋼琴家聞之色變的鋼琴曲。比方說《伊索的盛宴》(Le festin d’Ésope),以主題和25段變奏模擬形形色色各種動物,但他偏偏不告訴你究竟是哪些動物,你只能自己想像。他也有鋼琴以外的作品,比方說為三把雙簧管、低音管與人聲而寫的《鸚鵡之死的葬禮進行曲》(Marcia funebre, sulla morte d’un Pappagallo)——無誠勿試,這可能是你我聽過,最最怪異的樂曲了。

莎替:為人怪,曲名也怪的作曲家

說到怪異曲名,阿爾康還只是小兒科,真正的怪異大王,非同為法國作曲家的莎替( Erik Satie,1866-1925)莫屬。《官僚小奏鳴曲》(Sonatine Bureaucratique)、《三首梨子形狀的小曲》(Trois morceaux en forme de poire)、《乾燥的胚胎》(Embryons Desséchés)等等一字排開,讓人目眩神迷又頭昏腦脹。當年他覺得音樂學院太無聊,跑去當步兵,結果發現當兵更無聊,於是跑去得肺炎(!)他和阿爾康一樣鑽研宗教,還成為「耶穌領導的藝術大都會教堂」財務主管兼教士,雖然我想你也已經猜到,這個教派信眾只有他自己一人,教堂就是他家客廳(!!) 有次他譜了一首大作叫做《演出取消》,可想而知,聽眾前往音樂廳門口看到「演出取消」,自然也就打道回府(!!!)他的鋼琴曲《麻煩事》(Vexation),記譜怪異但技巧不難,可怕的是要求演奏者「重複840遍」(!!!!)日本富士電視台重金製作,矢志蒐集「無用知識」的節目「Trivia之泉」,還真辦過一場忠於原作的演出,三位鋼琴家每次演奏50回循環接力,終以18個小時彈完,果然麻煩至極。

一起來跳希臘裸男舞吧!

曲名奇怪,不表示音樂不動聽。他的鋼琴曲《三首吉姆諾佩迪》(3 Gymnopédies),第一首家喻戶曉,賭你不可能沒聽過,而這標題的意義,其實是古希臘男子裸體舞蹈,莎替也自稱希臘裸男舞主義者(喔,他也自稱棉布天鵝絨紳士、對位法大師,還有悲傷的小孩)。裸男舞和此曲有何關係?作曲家不置可否。說到底,莎替的樂曲沒有「正確」詮釋方式,卻是打開想像之門的鑰匙。或許正是要以當代眼光觀看,我們才更能欣賞這些藝術家的價值。希臘裸男舞是怎樣的呢?你也來想像一下吧!